금강 살리기가 금강에 살기(殺氣)를 만들었다. 4년 만에 일이다. 그럼에도 책임 지을 지거나 바로잡고자하는 사람은 찾을 수 없다. 얼마 전 이명박 전 대통령이 ‘녹조가 생기는 건 수질이 나아졌다는 뜻’이라고 발언 했다. 녹조가 수질개선의 징후라니……. 녹조가 발생 할 때마다 황토를 뿌려대고 녹조제거선을 운영하는 정부는 바보란 말이다. 이명박 전 대통령의 말이 사실이라면 할 필요가 없는 일을 수질관리를 위해 정부가 많은 비용을 들여 시행하는 것이다..

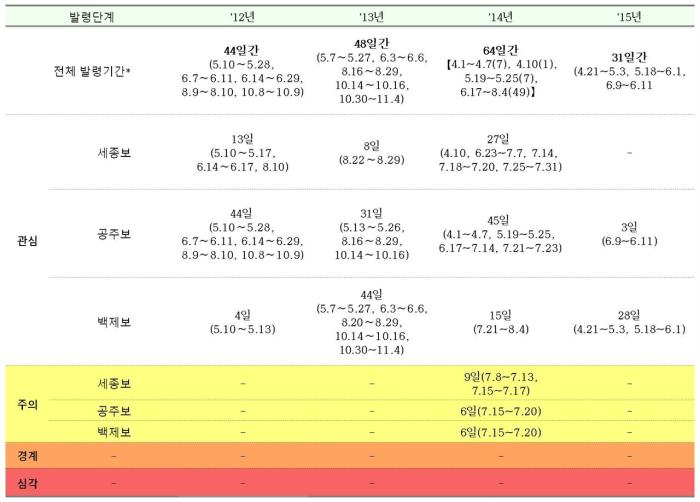

▲ 녹조발생 현황(출처 환경부)

이명박 전 대통령의 주장이 진실이라면, 확실히 금강의 수질은 개선되고 있다. 금강정비사업 이후 녹조발생일수는 매년 증가하고 있기 때문이다.

녹조가 하천에 위협적인 것을 미리 알려주기 위한 수질예보제가 2015년 6월 현재 31일이나 발령했다. 장마가 끝나고 본격적인 더위가 시작하면 작년 수질예보제 발령일수 넘기는 것은 무난해 보인다. 녹조대책을 위해 만든 수질예보제의 목적자체를 부정하는 수질개선 발행은 그야말로 어불성설이다. 마이크로시스틴이라는 독성물질까지 배출하는 녹조가 수질개선의 효과라는 그 뻔뻔함에 맨탈 갑이라는 유행어가 생각난다. 논리라고는 찾을 수 없는 발언이다. 4대강을 정당화하기 위한 발악의 다름 아닐 뿐이다.

더욱이 4대강 사업이후 전 국민이 이름을 알게 된 생물 큰빗이끼벌레는 올해도 어김없이 창궐했다. 2014년 처음으로 금강에서 대규모로 창궐한 큰빗이끼벌레는 유속이 없고, 부영양화된 곳을 좋아하는 곳에 서식한다. 올해는 더 큰 규모로 번성하면서 생태계 교란우려를 낳고 있다. 흐르는 강에서 저수지가 된 것을 입증해주는 생물체이다.

▲ 고사목에 서식하는 큰빗이끼벌래

대전환경운동연합의 큰빗이끼벌레 조사에서는 3m50cm 군 체도 확인 했다. 포자같이 작은 크기의 큰빗이끼벌레는 고사목이나 자갈들을 시멘트 포장하듯이 분열을 통해 번식하면서 성장해간다. 큰빗이끼벌레는 생태독성은 아직 정확하게 확인되지 않았다. 하지만, 대규모로 번성하면 자갈과 바위 등에 붙어 서식하는 저서생물의 서식처와 산란처를 점령한다면 강생태계에 치명적인 위협이 될 수 있는 점을 간과해서는 안 된다. 본격적인 여름이 되면 큰빗이끼벌레는 더 크게 성장할 것이다.

▲ 3m 50cm의 큰빗이끼벌레

▲ 자갈에 서식하는 저서생물들의 집이 보인다.

녹조와 큰빗이끼벌레의 창궐로 인해 탄식만 커져가고 있다. 이런 탄식에 올해 가뭄은 4대강 사업 무용론에 힘을 보내주었다. 강원도 등지에서 발생한 가뭄에 4대강 보에 가두어진 수십 억 톤의 물은 그 야말로 무용지물이었다. 관계용 수로가 없어 전혀 쓸 수 없는 물이었다. 가뭄이 해결 될 것처럼 주장하며 4대강을 강행했던 자들은 이를 어떻게 설명할까? 가뭄지역까지 관계수로를 만들자고 수조원의 혈세를 또 퍼부을 지도 모르겠다. 실제로 4대강 전도사를 자초한 박재광 교수는 ‘지천(支川) 살리기, 상습 가뭄 지역의 4대강 물 공급, 하천변 개발 등을 계속해야 한다.’고 주장했다. 치수와 이수에 만병통치약인 듯 4대 강사업을 홍보 할 때는 언제고 이제 와서 추가사업을 이야기 한다는 말인가. 강바닥에 퍼부은 22조도 모자라 전국의 하천을 개발의 광풍으로 내몰려고 하는 작당에 지나지 않는다. 이렇게 말도 안 되는 사업을 추가로 시행한다면 아랫돌 빼어 윗돌 괴는 우를 다시 범하게 되는 것이다.

아름다운 모래사장이 자리했던 곳에 이제는 썩은 흙이 대신하고 있다. 지난 6월 대전환경운동연합은 금강현장에서 4급수에 서식하는 붉은깔따구와 실지렁이의 대량 서식을 확인했다. 강바닥의 흙은 개흙으로 변하면서 악취만이 후각을 자극 할 뿐이다. 썩어가는 냄새는 코를 불쾌하게 만들기에 충분했다. 바닥이 썩어가는 저수지가 된 강은 이제 아름다운 강이 아니었다.

▲ 검은색의 강바닥과실지렁이

이런 강을 직접 한번이라도 경험했다면, 추가사업이나 녹조가 수질개선 결과라는 식의 막말은 하지 못할 게다. 4대강 사업이 향후 역사적으로 평가받을 것이라는 식의 대응으로 일관하면서 실패를 부정하는 일도 없을 것이다. 스스로의 실패를 인정하지 못하는 4대강의 책임자들은 오히려 사람들은 지금도 높은 자리에서 승승장구 하고 있다. 철저하게 검증하겠다던 현 정부의 약속은 오간데 없이 사라져 버렸다. 결국 시간이 지나면서 금강정비사업의 재앙은 점점 국민들에게 전가 될 것이다.

▲ 왕진교에서 바라본 모습(공사전)

▲ 왕진교에서 바라본 모습(공사중)

▲ 왕진교에서 바라본 모습(공사후)

천문학적 비용을 들인 4대강 사업은 실패라고 많은 국민들은 인식함에도 정부는 제2의 4대강 사업을 꿈꾼다. 최근 섬진강마저 4대강처럼 만들려는 짬짜미가 진행 중인 것이 대표적이다. 책상에서 짬짜미로 만든 계획은 분명 금강을 비롯한 4대강처럼 실패를 경험하게 될 것이다. 문제는 이런 강이 다시 강의 역할을 할 수 있도록 복원이 어렵다는데 있다. 수십 년이 걸릴지 수백 년이 걸릴지 아니 복원이 되지 않을 수도 있다.

이렇게 복원이 되지 않는 강이 되기 전에 이제 강을 강으로 바로 보려는 노력이 있어야 한다. 강을 개발의 대상으로만 바라보고 시대의 흐름을 역행하는 계획을 세우는 정부를 욕하지 않을 수 없다. 이제 수문을 열고 보를 없애야 한다. 자연의 흐름이 강을 살리고 생명을 살릴 수 있어야 한다. 강의 살기가 된 보와 많은 시설물은 이제 심판을 받아야 한다. 흐림 없이 맑은 눈으로 강을 볼 수 있는 미래가 되기를 바래본다.