이미 보원사가 있는 가량협은 물론 인근의 여촌현과 마시산군까지 모두 신라군에 점령되었다고 한다.

점령군인 신라인들의 횡포가 곳곳에서 들려오고 있었다. 특히 젊은 처자들이 어디론가 끌려가고 누군가의 첩이 되었다는 소리가 연이어 들려오고 있었다.

신라인의 피를 백제인의 피에 섞어 놓아야 진정한 점령이 완성된다며 극악한 짓을 서슴지 않고 있다는 것이다.

연은 마지막 선택을 하기로 했다. 단이 돌아올 때까지 임존산의 임존성으로 몸을 피하기로 한 것이다. 백제의 마지막 저항군이 임존성에 모여 있다는 소리를 들었기 때문이다. 가량협의 많은 사람들도 이미 임존성으로 향했다는 소리가 들려왔다.

연은 어둠을 틈타 부처바위를 살며시 내려왔다. 그리고는 계곡을 소리 없이 타고 올라 가야산으로 올랐다. 옷은 찢기고 살갗은 터졌지만 살기 위해서는 참아야했다. 연은 혼자 몸으로 가야산을 넘었다.

그리고 어슴푸레한 새벽녘에 다시 몸을 숨겼다. 어둠을 틈타 길을 가고자 함이었다. 마시산군의 언저리에서 어둠이 내리기를 기다리고 있던 연에게 낯익은 얼굴이 눈에 띄었다. 가량협에서 함께 자랐던 초림이었다. 연은 반가움에 초림을 불렀다.

“얘, 초림아!”

연의 부름에 초림은 깜짝 놀란 얼굴로 고개를 내밀었다. 곧이어 연에게로 몸을 낮춰 달려왔다.

“네가 여긴 어쩐 일이야? 신라놈들에게 잡혀갔다고 들었는데.”

초림은 목소리를 낮춰 반가움반, 놀라움 반으로 물었다.

“신라 놈들에게 잡혀가다니?”

연이 오히려 놀란 목소리로 되묻자 초림이 설명했다. 연이 보이지 않자 사람들은 연이 신라군에게 잡혀갔다고 오해했던 것이다. 그제야 연은 자초지종을 설명했다.

“그랬구나. 그래 너도 임존성으로 가는 길이야?”

초림의 물음에 연은 고개를 끄덕였다.

“그래, 잘 됐다. 나도 그리로 가는 중이야. 거기에 가면 어떻게든 살 수 있겠지. 곧 우리 백제군이 신라 놈들을 몰아낸다는 소리가 들리고 있으니까.”

“우리 백제군이 신라 놈들을 몰아낸다고?”

“그래, 이미 삼만이 넘는 대군이 모여들었대. 더구나 풍달군장이신흑치상지 장군께서 계시니 이제 곧 신라 놈들을 몰아낼 수 있겠지.”

초림의 말에 연은 한 줄기 희망을 얻을 수 있었다. 어떻게든 임존성까지만 가면 무사히 살아남을 수 있을 것이라는 희망을 가질 수 있었던 것이다.

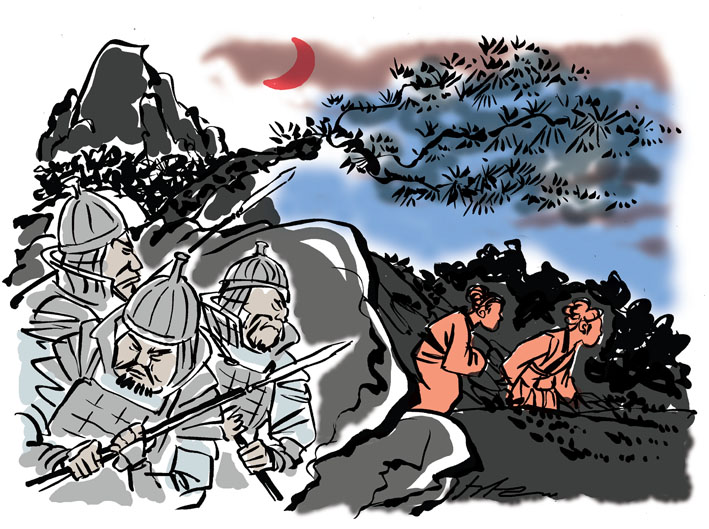

연과 초림은 어둠이 깃들기를 기다려 숲을 나섰다. 그리고는 샛길을 따라 임존성으로 향했다. 다행히 인적이 드물어 보는 이도 없었다. 그러나 두려움에 휩싸인 연과 초림은 숨소리조차 크게 내지 못했다.

멀리 오산성 쪽으로 불빛이 가물가물했다. 이렇게 멀리서도 불빛이 보이는 것을 보면 아마도 거대한 규모의 군사들이 집결한 모양이다. 그리고 그 맞은편으로 하늘 중턱에 불빛이 둥그렇게 원을 그리고 있었다. 임존산 위의 임존성이었다. 백제의 백성들이 흑치상지와 함께 버티고 있는 곳이었다. 손에 잡힐 듯이 아련했다.

“이제 거의 다 온 것 같다.”

초림이 모기만한 소리로 한 숨을 몰아쉬자 연도 고개를 끄덕였다.

“여기부터 더 조심해야 해. 신라군이 어디에 숨어 있을지 몰라.”

연이 말하는 순간, 풀 섶이 들썩 거리며 우람한 체구의 사내 둘이 뛰쳐나왔다. 연과 초림의 입에서 동시에 비명이 쏟아져 나왔다.

“백제의 계집들이로구나!”

앞을 벽처럼 막아선 사내에 연은 가슴이 철렁 내려앉았다. 다리도 후들거리고 오금이 저려왔다. 달빛에 히죽거리는 사내의 얼굴이 저승사자만 같았다.

“요것들이 임존성으로 도망치려는 게로구나.”

“보나마나지. 이 칠흑 같은 밤에 어딜 가겠어.”

맞받는 사내의 이기죽거림이 더 얄미웠다. 말처럼 생김새도 장작개비처럼 바짝 마른 것이 더욱 그랬다.

“살려주세요.”

초림이 두 손을 모아 빌며 뒤로 한 걸음 물러서자 사내들은 더욱 재미가 있는 모양이었다. 마치 고양이가 쥐를 잡은 듯이 그렇게 가지고 놀려고 했다.

“누가 죽인다든?”

말끝에 낄낄대며 웃는 꼴이 가관이 아니었다. 비어져 나온 덧니에 두툼한 입술이 썰어도 한 접시는 되어 보였다. 게다가 눈도 짝짝이요 코는 그대로 뭉개져 앉아 있었다. 행동까지 그러하니 생긴 모습 이전에 역겹기 그지없는 인상의 사내였다.

“우리말만 잘 들으면 호강도 시켜주지.”

사내는 역겨운 얼굴을 바짝 디밀어 다가왔다. 연은 온 몸에 소름이 돋아 올랐다. 난생처음 느껴보는 두려움에 온 몸이 사시나무 떨듯 떨려댔다.

“살려주세요.”

연의 입에서도 살려달라는 말이 저절로 튀어나왔다. 그럴수록 사내는 희열을 느끼는 모양이었다.

본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

[연재기사]

- 의열단 - (16)저격수

- 의열단 (15)동지(同志)

- 의열단 (13) 원탁 밀담

- 의열단 (12) 문선식

- 의열단 (11) 대한의림부

- 의열단(10)특사 김규식

- 의열단 (9)실망

- 의열단 (8)하나의 염원

- 의열단 (7)만남

- 의열단 (6) 상해행

- 의열단 (5) 변치 않는 것

- 의열단 (4) 약산 김원봉

- 의열단 (2) 경고

- 의열단(1) 잠입

- 천명 (47·끝) 탕평책

- 천명 (46) 숙청

- 천명 (45) 자리다툼

- 천명 (44) 갈등

- 천명(43) 모략

- 천명 (42)친국(親鞠)

- 천명 (41) 의문

- 천명(40) 사상

- 천명 (39) 결단

- 천명 (38) 제사

- 천명 (37) 물거품

- 천명 (36) 논쟁

- 천명 (35) 영조의 노여움

- 천명 (34) 물거품

- 천명 (33) 투석전

- 천명(32) 패전

- 천명 (30) 요셉

- 천명 (28) 대치

- 천명 (27) 연통

- 천명 (26) 칼끝

- 천명 (25)약조

- 천명 (24)논쟁

- 천명 (23)천국

- 천명 (22) 마리아

- 천명 (21) 서신

- 천명 (20) - 밀사

- 천명 (19) 금마공소(金馬公所)

- 천명 (18) 봉칠규

- 천명 (17) 만남

- 천명 (16) 최처인

- 천명 (16) 최처인

- 천명 (15) 실토

- 천명 (14) 을선

- 천명 (13) 사미승

- 천명 (12) 용봉사

- 천명 (11) 심문

- 천명 (10) 새로운 세상

- 천명 (9) 칼

- 천명 (8) 행적

- 천명 (7) 접장

- 천명 (6) 행적

- 천명 (4) 흔적

- 천명 (3) 초검관

- 천명 (2) 시쳉

- 천명(1) 음모(陰謀)

- 미소(끝) 미륵보살

- 미소 (64) 눈물

- 미소 (63) 패전

- 미소 (62) 야차

- 미소 (61) 북쪽 성벽

- 미소 (60) 갈대

- 미소 (59) 설득

- 미소 (58) 태자 융

- 미소 (57) 한숨

- 미소 (56) 후회

- 미소 (55)배신

- 미소(54) 편지

- 미소 (53) 회유

- 미소 (52) 성벽 보수

- 미소 (51) 유혹

- 미소 (50) 신라의 퇴각

- 미소 (50) 김유신

- 미소 (48) 마지막 영웅

- 미소 (47) 불암(佛岩)

- 미소 (46) 공양

- 미소 (45) 석탑

- 미소(44) 향천사

- 미소 (43) 흰 소

- 미소 (42) 금오산

- 미소 (41) 향천사

- 미소 (40) 맹세

- 미소 (39) 환호성

- 미소 (38) 퇴각

- 미소 (37) 화살

- 미소 (36) 의기투합

- 미소 - (35) 지수신

- 미소 (34) 불타는 군량

- 미소 (33) 야습-2

- 미소 (32) 야습-1

- 미소 (31) 야차 ‘지수신’

- 미소 (30) 혈전

- 미소 (29) 김유신

- 미소(28) 별부장

- 미소 (27) 내분

- 미소 (26) 흑치상지

- 미소 (25) 삼십만 대군

- 미소 (24) 달빛속으로

- 미소 (23) 석불

- 미소 (22) 석불

- 미소 (21) 구자산

- 미소 (20) 보원사 인연

- 미소 (19) 식비루

- 미소 (18) 임존성

- 미소 (17) 신라군

- 미소 (16) 풍전등화

- 미소 (15) 월주거리

- 미소 (14) 무술경연대회

- 미소 (12) 의각대사

- 미소(11) 화문의 정체

- 미소(10) 달빛 차기

- 미소(9) 화문

- 미소(8) 함정

- 미소(7) 탈출

- 미소(6) 화문을 만나다

- 연재소설 미소 (5) 아비규환

- 미소 (4) 바다도적

- 천판노인