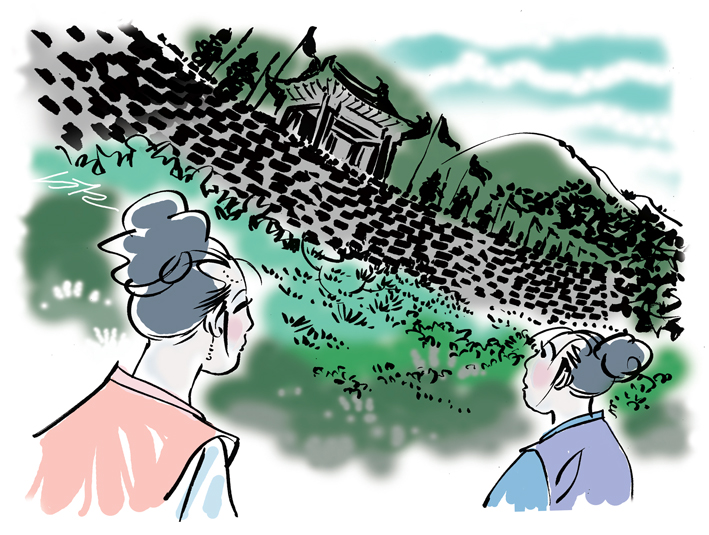

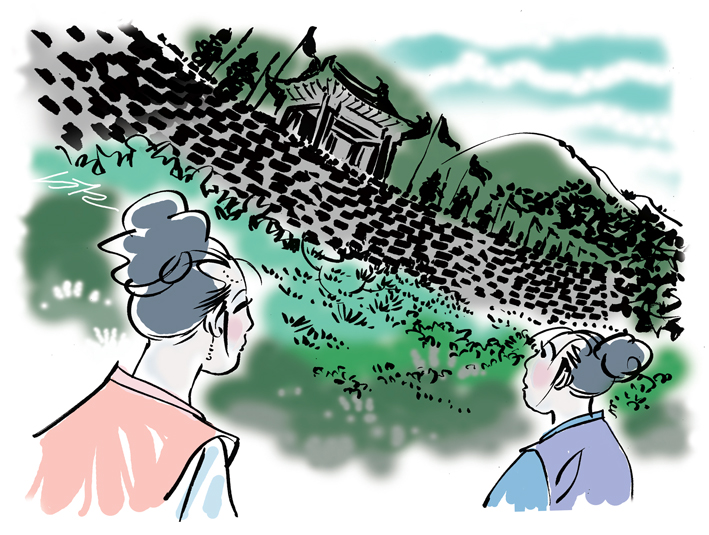

머리 위에도 역시 불빛으로 넘쳐나고 있었다. 임존성 위에 횃불이 긴 띠처럼 산을 둘러싼 채 타오르고 있었던 것이다.

“말은 십만이라는데, 십만이면 무엇 하나. 말짱 허수아비 같은 놈들인걸.”

연은 백제 군사들의 자신감을 넘어선 자만이 다소 불안스럽기까지 했다.

아직은 차가운 밤바람에도 가파른 산길은 땀을 촉촉이 흐르게 했다. 험한 산길이 힘에 겨웠던 것이다. 고개를 바짝 쳐들어야만 보이는 북문에 이르자 삼엄한 경비가 눈에 들어왔다.

그제야 연과 초림은 한 숨을 놓았다. 살 길을 제대로 찾았다는 안도감이 그렇게 만들었던 것이다. 그리고 백제군의 믿음직한 모습도 든든하기만 했다. 물샐 틈 없는 경비에 듬직한 군사들의 행동이 마음을 놓이게 했던 것이다.

“좌군 달천이시다. 문 열어라!”

사내의 호통에 문루에서 횃불이 아래를 향해 비춰졌다. 횃불은 한동안 문루 아래를 향해 휘저어졌고 그제야 위에서 거친 목소리가 들려왔다.

“웬 처자들입니까?”

“아, 이 처자들은 우리 임존성을 찾아 온 백제 백성들이다. 우리가 구해 온 처자들이니 어서 문이나 열어라.”

그제야 육중한 문이 입을 쩍 벌렸다. 문이 열리자 성 안의 활달한 모습이 한 눈에 들어왔다. 보기보다는 넓고 활기에 차 있었다.

“고생하셨습니다. 좌군.”

문루를 지키던 사내는 좌군이란 사내를 보고는 깍듯이 군례를 올렸다.

“군장께서는 어디 계시는가?”

“성채에 계십니다.”

“상잠장군께서는 언제 쯤 들어 오신다든가? 혹 새로운 소식이라도 들은 것이 있는가?”

거듭 묻는 말에 사내는 고개를 가로저었다. 좌군의 입에서 탄식이 쏟아졌다.

“내일 적을 치기 전에 당도해 합류했으면 좋겠는데.”

좌군 달천의 혼잣말에 사내를 비롯한 군사들도 하나같이 고개를 끄덕여댔다.

“아, 그리고 이 처자들은 식비루에 보내 일을 돕게 하게.”

식비루라는 말에 연과 초림은 고개를 갸우뚱했다.

“알겠습니다.”

군졸 죽천이 대답을 하고는 연과 초림을 돌아보았다. 허풍을 떨어대던 그 사내였다

“따라들 오시오. 저쪽으로 갑시다.”

좌군은 성채를 향해 걸음을 옮겨놓았고 연과 초림은 군졸을 따라나섰다. 어둠 속에 웅크린 임존성은 말 그대로 요새였다. 넓기도 넓었지만 대낮같이 훤하게 밝힌 불들이 한 마디로 장관이었다. 전쟁터만 아니라면 사람 사는 맛이 나는 축제의 현장만 같았다.

우뚝 솟은 소나무와 우람한 참나무 그리고 그 아래로 임시 지어진 군막과 백성들의 거처가 끝도 없이 펼쳐져 있었다. 휘날리는 깃발에 번쩍이는 창날과 칼끝이 백제의 위용을 다시 세우고도 남음이 있었다. 연의 마음은 차분하게 가라앉았다.

이 정도라면 십만 대군이라는 당의 군사도 오만 이라는 신라의 군사도 너끈히 당해 낼 것 같았기 때문이다. 더구나 풍달군장 흑치상지가 이끄는 임존산의 임존성은 백제에서도 가장 용맹하고 날렵한 군사들로 구성된 요새 중의 요새였다. 그런 위안이 연도 초림도 발걸음을 가볍게 했다.

군막을 돌고 백성들의 거처를 지나자 훤한 불빛 아래 김이 무럭무럭 솟고 있는 솥들이 눈에 들어왔다. 임존성의 여인들은 죄다 그 곳에 모인 듯 수많은 여인들이 정신없이 왔다갔다 바쁜 모습들이었다.

“식비루라는 곳이 밥을 짓는 곳인가요?”

그제야 초림이 눈치를 채고는 물었다. 군졸 죽천이 히죽 웃으며 입을 열었다. 불빛에 비친 죽천의 얼굴이 얄궂기 그지없었다.

“치마 두른 처자들이 이 험준한 전쟁터에서 달리 할 일이 무엇이 있겠소. 불 때고 밥하는 일 말고.”

불 때고 밥하는 일 말고 할 일이 없다는 죽천의 말에 연은 문득 자존심이 상했다.

“여자라고 왜 싸우지 못하겠어요? 창과 칼만 주어진다면 그깟 신라 놈들 어쩌지 못 할 라고요.”

뾰로통한 말에 군졸 죽천이 껄껄웃음을 터뜨렸다. 어두운 밤하늘에 난데없는 호쾌한 웃음소리가 은하수 너머로 길게 울려 퍼졌다.

“언제든 기회만 주어지면 우리도 싸울 거라고요. 한 사람이 아쉬운 판에, 여자라고 손을 놓고 앉아 구경만 할 수는 없죠.”

야무진 연의 대꾸에 죽천은 고개를 끄덕였다.

“좋습니다. 백제 사람이 아니면 누가 그렇게 할 수 있겠습니까? 처자야말로 진정한 백제의 여인입니다.”

언덕을 내려가자 식비루에 다다랐다. 일부 군사들은 늦은 저녁을 먹고 있었다.

저녁이라기보다는 야참이라는 말이 맞을 것이다. 매복을 하고 있다 늦게 들어온 군사들이었다.

“산 아래는 어떤가?”

죽천이 호기로운 목소리로 묻자 막 국을 받아 들고 일어서던 한 군졸이 답했다.